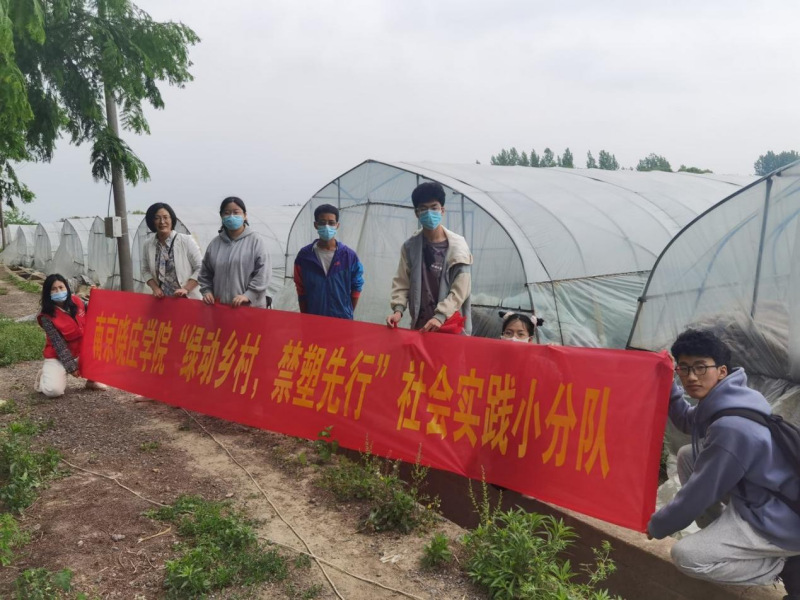

电子工程学院开展“绿动乡村,禁塑先行”社会实践活动

电子工程学院“太创未来”实践团队暑假期间赴甘肃、云南、福建、安徽以及江苏省盐城市、徐州市、南京市、淮安市等8省11地开展“绿动乡村,禁塑先行”社会实践活动。

绿水青山就是金山银山。治理农村污染,建设生态宜居的现代农村,是实现乡村振兴的必由之路。针对目前美丽乡村建设过程中存在的问题,团队成员以可降解塑料在农村的使用情况为切入点,深入不同省份、江苏不同地市的农村了解厨余、商品包装以及塑料地膜的具体使用情况;通过问卷调查、实地走访农户、田间地头访谈等形式,了解“双碳”、“美丽乡村”建设背景下农民的环保意识、日常生活中可降解塑料的使用情况、农村白色污染的现状以及当地政府的环保体系构建情况等。

在南京江宁区横溪街道西瓜大棚种植基地,团队成员重点考察了解了新型大棚瓜果种植模式下的技术革新、生态种植理念及环保塑料制品使用情况;在江苏省绿色可降解材料质量监督检验中心,团队成员了解了降解塑料制品的全周期评价体系、可降解材料和不可降解材料材质快速鉴定与材料降解性能高效检测方法等。与此同时,团队核心成员还在指导老师的带领下,结合前期调研以及相关实验研究成果,在暑假期间就可降解塑料的技术应用检测发表了多篇论文和专利,并成功入围了2022年度第九届“创青春”中国青年创新创业大赛国赛半决赛。

实践团队暑期实践活动先后得到央广网、人民论坛等多家媒体报道,团队成员将进一步探索可降解塑料在美丽乡村建设过程中的效用,实现技术创新与绿色低碳乡村发展的深度融合,助推人与自然的和谐共生。

参观调研新式大棚

文学院实践团调研南京文学地标

为了进一步调研南京文学地标建设的现状及存在的问题,助力南京“世界文学之都”建设,文学院“南京文学地标”现状调查及调研团队暑假期间先后走访调研南京鼓楼、玄武、秦淮、江宁等12个市辖区,足迹覆盖南京科举博物馆、秦淮河、鸡鸣寺、玄武湖、清凉山、朝天宫等多处文学地标。

实践团成员事先完成了详尽的文献资料收集与整理工作。根据目前文学地标的文化价值与开发现状,实践团成员将南京文学地标划分为秦淮风情区、民国建筑群、历史怀古游、宗教文化寺等8个类别。在实地走访调研过程中,4位团队成员充分感受到了南京文学地标在以往的文学作品以及如今南京市旅游资源中所处的重要地位,也加深了对深度挖掘地标文学价值的认识。通过走访秦淮河这个地标,团队成员从唐朝杜牧的《泊秦淮》到现当代朱自清与俞平伯的散文《桨声灯影里的秦淮河》中看到了它经历了不同历史时期的时代变革,承载着文学家的个人情感,秦淮河不仅是南京的人文地标,还被赋予了深远的文学价值与意义。针对现阶段秦淮河被凸显的旅游价值,调研团队力求从文学作品入手,不断探索秦淮河等文学地标的旅游开发与文学价值相结合的方式,推出文学旅游新模式,促进文旅事业融合发展。

基于暑期的调研实践,实践团成员后续将更有针对性地对南京文学地标建设展开具体研究。团队成员将深度研究问题,提出可行有效的应对策略,展现南京别样的文化风貌,更新大众对南京的文化记忆,体系化突出南京的城市特色,促进南京的文化旅游产业链的发展以及更新大众教育。走访调研结果不仅为相关方面的学术研究做补充和参考,也为南京打造“世界文学之都”的城市名片尽一份力。

走访中国科举博物馆

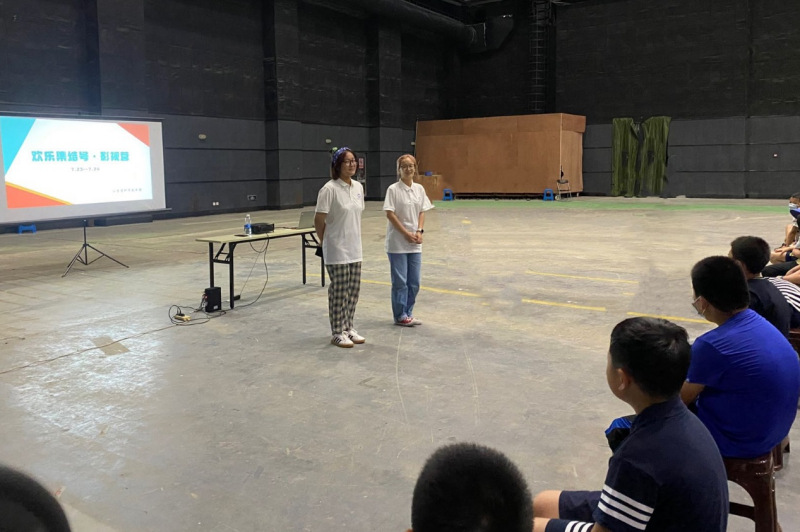

新闻传播学院开展“青少年影视教育实践”活动

新闻传播学院“匠心传承,筑梦青春”暑期社会实践队,围绕青少年影视科技科普和影视作品拍摄开展实践。团队成员通过对影视基地的考察调研以及面向青少年的影视技术科普和影视欣赏的方式,助力影视知识与技术的传承,促进青少年儿童了解影视在传统文化宣传与传承中的重要作用。

“匠心传承,筑梦青春”实践小组参观了国家级影视基地江苏广电石湫影视基地,对影视基地的拍摄外景区、大型专业摄影棚、影视文化科技体验馆等进行了深入调研,实地了解VR、动态捕捉等影视技术的最新发展和在电影电视节目中的创新应用。

团队成员参与了江苏科技馆青少年影视科技营的实践活动,为来基地参与活动的中小学生们介绍影视技术、影视拍摄等相关知识。面对一群零基础的孩子们,成员们从最基础的影视技术出发,借助游戏的方式展开教学,如了解无人机的构成、无人机拍摄等。团队成员们还放映与讲解了科技主题的电影。他们提前两个小时着手准备工作,搭建幕布、连接放映机、调试电脑,不断测试以达到最佳观影效果,为孩子们送去了“有声有色”的文化生活。电影放映之前,队员们还介绍了影视特效知识、剪辑基础知识,启蒙孩子们积极探索、勇于创新。

在团队成员们的指导下,孩子们对影视科技产生了深厚的兴趣,对影视技术知识与影视人的匠心精神有了初步的了解。

向小朋友讲解影视技术

幼儿师范学院开展关爱留守儿童支教暑期社会实践活动

为引导当代大学生践行行知精神,投身乡村教育,幼儿师范学院“陶予支教团”暑假期间在盐城滨海县八滩镇、连云港赣榆区门河中心小学开展主题为“青春献礼二十大,陶予携守筑梦行”的关爱留守儿童支教活动。活动以线上线下相结合的方式开展。

本次支教活动为期15天,共服务当地留守儿童150余名。在支教过程中,成员们将不同年龄的儿童分为三个年龄段进行教学,除了常规的学业辅导外,共开设舞蹈、绘画、绘本阅读等14门课程,将党史教育、中华传统文化、中国成就和疫情防控四大主题融入课堂体系。他们通过讲述 “晓庄十英烈”的故事,弘扬英烈精神;聚焦中国航天科技、冬奥等中国成就,一览大国风采;在实践操作中品味传统文化的独特魅力,助力乡村文化振兴;普及疫情防控知识,了解战“疫”故事,树立榜样力量。运用趣味课程、实践探索和艺术欣赏等形式,帮助当地留守儿童开拓视野,提升学习兴趣,丰富课余生活。课程之外,陶予支教团同样关注当地学生家庭生活和教育环境。通过家访,在了解孩子学习情况的同时,鼓励父母与孩子共同学习,更新教育理念。

“陶予支教团”是幼儿师范学院2016年成立的以“关爱留守儿童,筑梦乡村振兴“为主旨的社会实践团队。“捧着一颗心来,不带半根草去”是每一位陶予支教团成员践行的“初心”。7年来,“陶予支教团”始终坚守,深入苏北农村地区,以多彩的课程为孩子们带去快乐的暑期生活。未来“陶予支教团”将继续扎根乡村,关爱留守儿童,助力乡村教育振兴。

“陶予支教团”汇报演出现场

教师教育学院陶子进社区,知识传百家

暑假期间,不少家庭会面临孩子“孩子无处去、看护难”“玩不好、学不好”等问题。为解社区、家长燃眉之急,进一步巩固“双减”工作成效,陪伴孩子们度过一个安全、快乐、有意义的假期,教师教育学院“晓· 陶子”志愿服务团队暑假期间前往江宁区汤山街道孟墓社区新时代文明实践站,开展“暑期爱心小课桌”社区志愿服务。

志愿服务得到了社区居民的积极响应。本期“暑期爱心小课桌”社区志愿服务共招募小先生40余人,开展课程近30节,惠及社区学龄儿童近250人次。家长们纷纷表示,课程丰富多彩,满足了孩子成长发展的多元化、多层次需求,有利于培养少年儿童多方面兴趣爱好。实践团队依托创新性STEAM+应用技术,开拓教育教学平台,针对适龄儿童的需求和心理特点,精心设计兴趣班课程,把优质特色课送进社区。课程主要内容为趣味科学与数学、蓝精灵手工、经典国学堂、英文绘本荐读。

此次实践活动,“晓·陶子”志愿服务团队坚持以提升教学服务水平、满足孩子多样化需求为宗旨,细致策划、认真落实,不仅锻炼了团队小先生们的教学能力,积累了一定教学经验,还为社区注入了活力,助力了和谐社区的建设。后续,团队将继续致力于周边社区、小学和图书馆的服务工作,在实践中奉献,用行动诠释行知大爱精神。

教学团队授课现场

马克思主义学院师生开展红色地标系列寻访活动

为持续推动党史学习教育走深走实,近日,马克思主义学院“小红灵”实践团组织师生代表走访南京红色地标,开展红色文化宣传活动。

实践团10余名师生沿着历史的脉络,从《南京条约》签订地静海寺出发,到下关浦口车站寻找点燃南京工人运动的红色星火;在雨花台烈士陵园汲取先驱革命理想高于天的精神力量;到渡江胜利纪念馆体会“百万雄师过大江”的历史豪迈;在南京长江大桥下,感受“争气桥”独立自主的信仰之魂。同时,在走访的基础上完成南京52个红色地标的故事撰写,预计总字数8万字;围绕南京红色故事、十九届六中全会精神等进行主题宣讲,已经对接了小红梅信仰空间、南京市档案馆等10余个单位。通过实践,实践团成员通过重走红色印迹、学习红色故事、触摸红色文物进一步对南京红色历史有了更加鲜活的认识,增强了实践团成员对中国共产党执政的内在认同感。

“小红灵”实践团自成立以来,围绕南京红色地标逐步建立了“学习红色历史、寻访英雄人物、宣讲红色故事、调研红色印迹”四位一体南京红色文化魅力的宣传模式。当前实践团已经完成了南京本地40余处红色印迹的调研工作,并结合融媒体特点,制作了一系列别具匠心的新媒体作品,不断创新红色文化的传播模式、挖掘传播深度、提升传播厚度,把红色文化“用起来”,让红色资源“活起来”。

实践团在撰写文稿

供稿:电子工程学院、文学院、新闻传播学院、幼儿师范学院、教师教育学院、马克思主义学院

编审:邓琦、胡荣